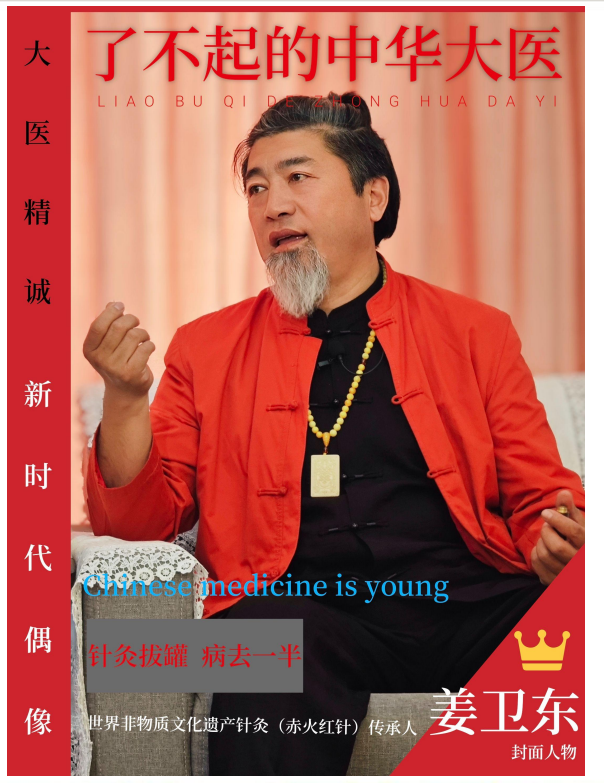

姜卫东,作为赤火红针传承人,承载着深厚的中医文化底蕴与独特的医术精髓。

他来自黑龙江那片广袤而充满风情的土地,自幼便与中医火针结下了不解之缘。8岁那年,当同龄的孩子还在嬉戏玩耍时,姜卫东已踏上了学习火针技艺的征途,他的启蒙老师正是慈祥而博学的外婆。在外婆的悉心教导下,他不仅学会了火针的基本操作,更深刻理解了其中蕴含的阴阳平衡、调和气血的中医哲学。

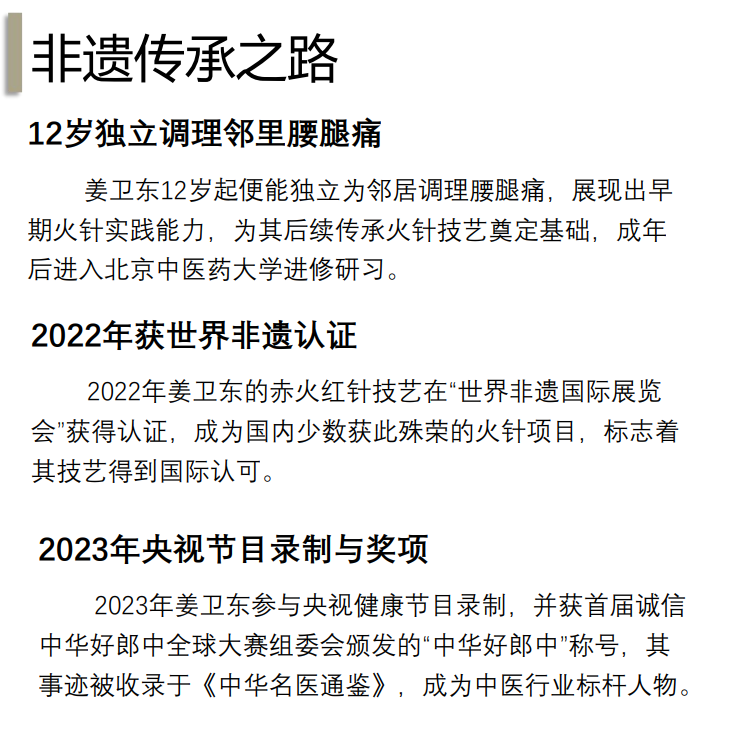

在岁月的磨砺中,逐渐领悟火针的精妙之处。12 岁,当同龄人尚在校园中求学,姜卫东凭借所学,已经能够熟练运用火针为邻里解决一些常见的病痛。用稚嫩却坚定的双手,开启了自己的中医济世之路。无论是风湿痹痛、还是皮肤顽疾,在他的妙手之下,往往能见到显著疗效。这段早期的实践经历,不仅锻炼了他的医术,也培养了他对于中医事业的深厚情感和责任感。

随着年岁的增长,姜卫东的医术日益精进,他逐渐意识到传统中医与现代科技结合的重要性。于是,他积极投身于中医现代化的研究与实践中,致力于将古老的火针疗法与现代医学理念相结合,创新出更加安全、高效的治疗方法。这一过程中,他不断探索,勇于尝试,逐渐形成了自己独特的医疗风格。

如今,姜卫东已成为广东上古中医集团有限公司的创始人,以弘扬中医文化、传承中医精髓为己任,开创了广阔的舞台。在这里,他不仅继续着自己的临床工作,还积极参与中医知识的普及与教育,希望通过自己的努力,让更多人了解并受益于中医的神奇魅力。

姜卫东的故事,是一段关于传承与创新的旅程,也是对中医事业无尽热爱的生动诠释。在未来的日子里,他将继续秉持初心,以赤火红针为媒介,书写更多关于健康与希望的篇章。

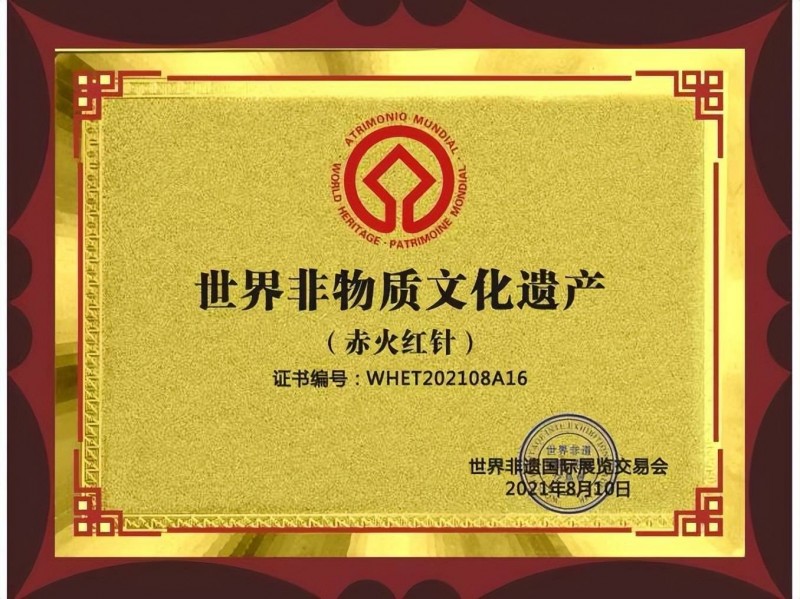

广东上古中医集团有限公司创始人、世界非遗赤火红针创始人姜卫东先生,在交流会上做《赤火红针——让下无痛》的主题演讲。

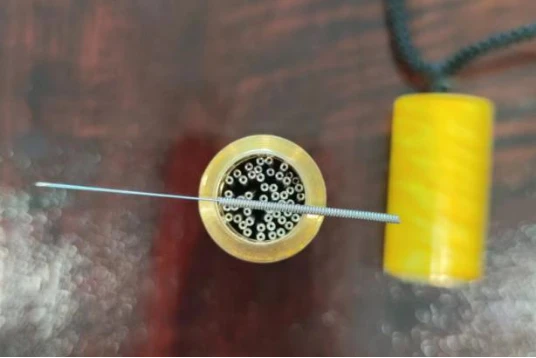

姜卫东老师,学医治疗病人五十年兢兢业业,从来没有间断医术精进与医德修行。将一根针运用出神入化,与针灸厂家一起精心研发和定制他的品牌“赤火红针”。

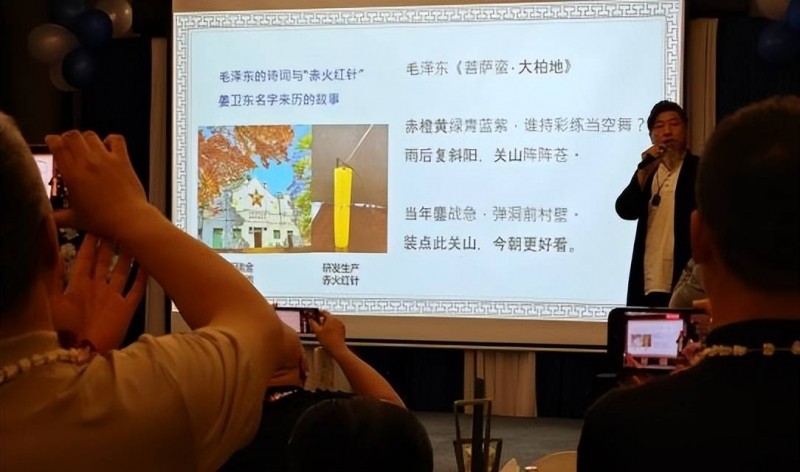

姜老师到江西瑞金重走红军长征红色之路,看见毛泽东当年写的一首诗词大受启发,毛泽东《菩萨蛮·大柏地》:赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍。当年鏖战急,弹洞前村壁。装点此关山,今朝更好看。

于是形成自己的一个品牌“赤火红针”。

姜卫东老师说,火针疗法在我国有数千年历史,最早记载的典籍为《黄帝内经》。人身诸处皆可行针,面上忌之。火针者,宜破痈毒发背,溃脓在内,外皮无头者,但按肿软不坚者以溃脓。火针在明代已广泛应用于临床。他在继承前人基础上,开始认真研习,在自己身上实验用针,在继承前人基础上发扬光大。

现在姜老师用“赤火红针”快准不留针,火到出针,一套流程操作完成行云流水。

强直性脊柱炎都可以快速治疗和恢复。姜卫东老师的心愿就是“让天下无痛”。传授给更多的人,带出更多徒弟,解决大家的病痛。

央视三档品牌栏目团队携“赤火红针”传承人赴江阴灵兰生物 共探中医创新融合新路径。中医针灸“赤火红针”传承人姜卫东,专程赴江苏无锡江阴市,走进江阴灵兰生物科技有限公司,实地参观企业膏方制药厂的原料甄选、熬制萃取、质量检测全流程,并与公司创始人、著名学者型中医郑军老师展开深度对话。双方围绕AI与中医融合创新、火针与膏方协同调理、中医药品牌IP打造及产业合作等核心议题深入交流,为传统中医药技艺与现代科技、传媒力量的融合探索实践方向。

姜卫东老师作为中医针灸“赤火红针”传承人,在传统针法革新与临床应用上成果丰硕,其“快进快出、即时见效”的火针技艺,为此次“针膏协同”议题提供了实践支撑。

交流中,双方围绕核心议题展开深入探讨,尤其在“火针与膏方融合调理”方面,结合经典文献与实践经验形成深度共识。郑军老师结合江南膏方文化特色与典籍理论指出:“《黄帝内经·素问》有云‘标本相得,邪气乃服’,这正是火针与膏方协同的理论根基。江南地区‘冬令进补,来年打虎’的膏方习惯,本质是‘治未病’的民生实践,而火针的即时干预则补上了‘治已病’的速效短板。”姜卫东老师则结合自身临床经验与现代研究补充:“火针技法源自《灵枢·官针》‘焠刺者,刺寒急也’,其‘快进快出’的特点能快速疏通经络、祛邪治标,像慢性颈肩腰腿痛患者,火针干预后疼痛缓解率可达80%以上;但《中药膏方临床应用指南(2023版)》明确提到,针灸后需‘固本培元’,膏方恰能通过药食同源的上品药材,实现气血津液的长效滋养,二者结合能让调理有效率提升30%-40%。”

此次交流不仅为央视三档栏目、姜卫东老师与江阴灵兰生物的后续合作奠定基础,更搭建了“主流媒体+传统中医技艺+现代科技+产业实体”的协同平台,其方向与国家《“十四五”中医药发展规划》中“鼓励‘AI+’模式赋能中医IP”“支持中医药守正创新”的政策导向高度契合。未来,双方或将围绕中医IP打造、火针-膏方融合调理项目传播、AI中医健康服务推广等方向深化合作,让千年中医药智慧在现代科技与传媒力量的赋能下,焕发更多活力,为健康中国建设与中医药产业高质量发展注入新动能。